王艳梅:博士,深圳市南山科技事务所所长、深圳市先行示范区高级顾问和专家、深圳市七届人大代表

深圳用这样一组数据,创造着中国的“奇迹”:仅占全国0.02%的土地,实现了全国2.6%的GDP,而这2.6%的GDP中,工业增加值占比达35.1%,成为名副其实的“中国工业第一城”。

成绩固然可喜,但经济发展背后,深圳面临的土地资源供应紧张、城市后续发展空间不足等问题日益凸显,“小空间、大作为”模式很难持续,已经成为制约深圳今后发展的主要瓶颈之一。

在制造业转型升级进程加速的当下,如何破解“制造业当家”与城市产业空间不足的矛盾?所长王艳梅博士围绕深圳产业空间供给逻辑与方式探索这一话题,为当下产业发展和创新提供了一个全新的视角和思考。

产业空间政策演变背后是用地难题

众所周知,深圳土地面积狭小,土地资源稀缺。全市面积仅1997平方公里,分别是北京、广州、上海的1/8、1/4、1/3,加之全市平均人口密度高达6274人/平方公里,居全国第一,可开发土地空间已几乎达上限。

而且,深圳严控生态红线,2005年就已出台《深圳市基本生态控制线管理规定》,将市域近一半土地划定为基本生态控制线范围,明确规定全市生态用地比例不低于50%。生态线的划定,虽然保证了生态空间的连续性及结构性,却也不可避免地对产业空间造成挤压。

实际上,深圳政府早已意识到产业转型、城市发展会严重受到土地空间匮乏的制约。在2013年就将产业空间资源优化配置问题列在了政府2013年1号文件中,并以“1号文件”的方式出台了《深圳市人民政府关于优化空间资源配置促进产业转型升级的意见》,还出台了 6项系列配套文件,拉开新一轮的工改序幕。

此后几年,“1+6”文件把工改市场推向繁荣,以房地产公司为主的开发商开始参与到工改中,虽然大力推进了城市空间 建设,但更多的是被巨额利润吸引而来的地产开发商,以战略布局入市抬高了空间成本,两年间爆涨近10倍。从2014年的1000-3000元/平方米飙升到2016年的10000-30000元/平方米,而且这还只是单纯的收购成本,还有高额的税费、建安成本、地价款等未计入。

高昂的土地成本使得不少深圳产业制造环节和制造企业被挤出,产业发展开始出现空心化风险。

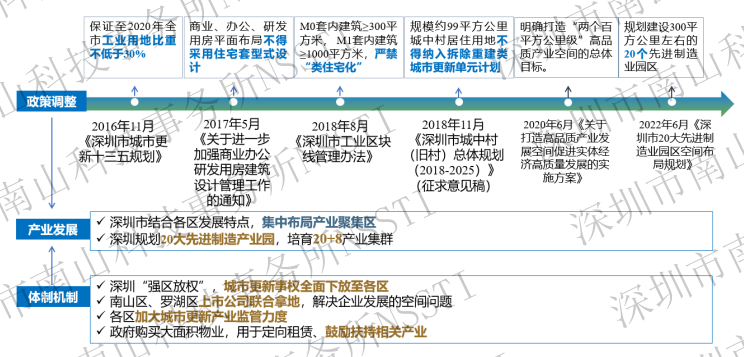

为遏制态势,2016年,政府开始新一轮的调控,对工业用地和产业用地的租赁方式、户型面积、合法用地比例、建筑物建成年限、规划统筹和公共利益等都做了更加细致的说明。2017年至2018年加快调整工业用地政策,确保工业用地面积,严禁工改商、工改居。

2018年8月深圳又出台了《深圳市工业区块线管理办法》,被称为“史上最严工改政策”。该政策从严控建筑设计规定、加大产权分割面积、提高产业准入与分割转让门槛、首提产业监管回收土地要求等五方面严管工改工。还重点对购买对象做了严格限定,要求三年缴税记录、不能拿空壳公司购买等。

深圳产业空间政策演变

直至今天,深圳依旧严守30%的工业用地红线,严管工改市场,引导工改项目回归产业本质,避免“产业空心化”。

王艳梅博士认为,制造业对城市经济增长至关重要,而产业空间保障更是重中之重。产业空间供给始终要从产业发展和企业的实际需求出发,而不是单纯的“规土思维”或是“工信思维”,而要将二者相结合,深入探讨和研究,走出适合深圳、适合特区的产业创新和空间保障路径。

深圳不断探索产业空间供给新模式

产业要发展,既需要政策和体制机制创新,还需要工业用地使用模式创新。从意识到空间与产业之间的矛盾开始,深圳就不断对产业空间供给方式进行探索与创新。

“总部研发+高端制造”是深圳推进土地供给侧结构性改革、批量解决优质企业用地需求、鼓励本土优质企业做大做强的一项重要举措。

就总部经济来讲,它不仅是深圳经济和产业高质量发展的举措之一,也是将深圳推向国际化的重要引擎。目前,深圳打造了七大总部基地:后海中心区总部基地、留仙洞片区总部基地、深圳湾高新区总部基地、深圳湾超级总部基地、福田中心区总部基地、龙华核心区总部基地、宝安专精特新总部基地。

但要注意的是,在各区纷纷大力发展总部经济的当下,更应当加强引导,让这些总部经济聚集区良性竞争、协同发展,不要让总部经济成为单纯的“地产经济”。

同时,深圳正探索“本地向上要空间+异地向外拓空间”的工业园区空间拓展路径。

“工业上楼”,正在成为超大规模城市破题先进制造业集聚发展的新方向。2022年11月,深圳正式推出“工业上楼”计划,紧扣“20+8”产业集群发展,依托20大先进制造业园区,明确提出连续五年每年建设2000万平方米优质、经济、定制化厂房空间。

这种工业园区模式主要是将传统单层铺开的扁平式厂房,汇聚到高楼层的垂直化空间形态,是让企业在高层楼房中进行工业生产的新型产业空间模式。南山智造(红花岭基地)项目就是深圳重点推出的高标准建设、高效能企业集聚的“工业上楼”项目之一。

我们的研究团队在长期参与策划咨询南山智造(红花岭基地)项目的过程中,对深圳推进“工业上楼”的探索形成了自己的思考:

深圳产业空间供给的逻辑已经发生改变。一方面,建筑产品从水平向高空的物理形态改变,就要重新研究企业制造环节的产业逻辑,高度、承重、运输、生产、检验等各方面的标准和环节的适配性都要考虑到。另一方面,“工业上楼”的开发主体从市场分散趋向国有集中,开发经验需要摸索,财务平衡需要考量,城市空间需要规划,这些问题还需要社会各方面一同解决。

我们认为,深圳产业空间供给逻辑的改变,是产业升级转型的必然结果,也进一步推动了制造业向集约化、自动化和智能化发展,对深圳的产业发展和创新来说是机遇也是挑战。

另外,我们还在思考,深圳的很多产业外溢,并非“搬迁”,而是在城市群、都市圈范围内的“扩张式外溢”。如何正确理解和顺应这种产业发展规律,也是我们应该研究的课题。

*(本文根据王艳梅2023年9月14日在中共中山市委党校2023年中山市科级干部进修班专题讲座整理,有删节。)