编者按:香港和深圳是大湾区经济发展和科技创新的双引擎,二者在协同发展中不断迸发出巨大能量的同时,面临的竞争因素也不得不关注。

香港具有的高校教育、政策制度等优势,为深圳提供创科产业链上游端的基础研究创新助力,加之深圳所具备的完备产业链供应链、高效科研成果转化市场等下游端应用研究基础,拥有推动科技产业良性发展“闭环”形成的完备条件,两者协同发展前景可期。

但现阶段香港存在的创科产业驱动力不足、国际影响力下降、本地人才缺口巨大等问题可能导致深圳与香港两者协同发展乘数效应“被动式”下降的隐忧需加以高度关注。

南山所创新创业研究中心从香港在科技创新方面的高校和制度优势进行分析,探讨港深两地在科技和产业合作上面临的机遇和挑战,思考两地如何更好发挥各自优势,为国家科技创新和建立现代化产业体系作出新的贡献。

高校:创科人才潜力充分发挥

香港大专院校培养创科人才优势明显(一流大学多、国际对接广、新工科教育),且“学院派”科创公司不断涌现“独角兽”,创科人才供应潜力得到进一步激发。

具体来看,香港各大高校逐渐走出了一批有影响力的科技创新企业,其中部分已经成长为“独角兽”或准“独角兽”,涵盖人工智能、高端制造、半导体、医疗医药、金融科技等领域。

根据2021年香港独角兽榜单,共有18家企业入选(2017年之前香港独角兽企业数量为零),其中有6家“来自”香港科技大学,包括固高科技、大疆创新、正浩EcoFlow、海柔创新、希迪智驾等企业。此外,香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学、香港大学均有相关企业占据一定席位。

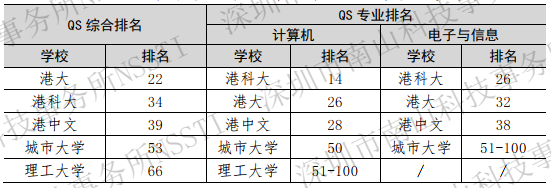

香港独角兽企业背后出现教授扎堆创业的现象,反映出香港在高等教育方面实力强劲的优势。根据2022 QS世界大学排行榜,前一百名中就有五所香港高校入选,分别为香港大学、香港科技大学、香港中文大学、香港城市大学及香港理工大学,香港高校雄厚的科研实力和在前沿领域的领先优势,在培养业界所需的训练有素、富有想法且极具革新精神创业人才方面具有其独特优势。

此外,通过对带有香港基因的独角兽企业榜单进一步梳理,发现企业间存在一个显著的共同点:“立足香港,扎根大湾区,放眼全球”。

18家上榜独角兽企业中,至少有9家公司把香港设为全球总部或核心办公室,并在深圳、东莞等大湾区城市分设研发、生产基地,利用香港高度的国际化和发达的服务业优势,同时结合大湾区完善的供应链、活跃的终端市场以及丰富的产业集群特点,快速实现将创意产品化,打通从实验室样品到工业化大生产的全流程,最终将产品销往全国乃至世界各地。

“香港创新+湾区孵化”产学研融合模式下的香港“学院派”科创公司发展势头迅猛,在打开学术界与产业界融合发展新局面的同时,也拓展了前海、甚至是整个大湾区与香港的进一步融合发展新空间。

表1-1 2022年香港位列QS排名前100的部分大学与专业

制度:注重自主培养与人才吸引

香港加入新一轮“抢人、抢企业”大战,放宽通行证门槛,取消优才限额,退还购房印花税,致力于用资本的力量吸引企业、用服务配套和房屋政策吸引人才。

香港创科人才发展注重自主培养创新型科技人才与吸引海外高层次创新人才的同步结合,在充分发挥香港高校教育优势、自主培养开发创新人才的同时,香港政府层面也在持续发力,出台各项举措加大对海内外人才的吸引力度,涵盖招商引资、签证计划、税收返还等方面。

一是放宽已出台技术移民政策的门槛要求,如取消“优秀人才入境计划”年度配额并优化审批程序;优化“科技人才入境计划”,撤销科技公司在计划下输入外来人才时必须增聘本地雇员的规定等。

二是新增高端人才通行证计划,上一年度年薪达港币250万元或以上,并在过去五年内累积三年或以上工作经验的人士,或最近5年内毕业于全球百强大学的毕业生,可获得为期两年的在港通行证。

三是合格外来人才的印花税负担向首次置业的香港永久性居民看齐,为吸引更多人才长远留港,特区政府对此前的“非香港永久居民在港置业须缴纳额外30%的印花税”规定进行了调整,允许在港置业的合格外来人才可于居港7年并成为香港永久性居民后,就其已购入并仍然持有的首个住宅物业申请退还已缴付的买家印花税及新住宅印花税两项印花税,按现行规定进行粗略测算,一套1000万的房子可退税约262.5万。

四是设立“引进重点企业办公室”和“共同投资基金”来专责引进世界级高潜力的重点企业落户香港,并设立100亿元“产学研1+计划”,于2023年开始以配对形式资助不少于100支有潜质成为初创企业的大学团队科研项目。此外,港交所还将通过修改主板上市规则,吸引无盈利、无收入科技公司赴港上市。

产业:协同发展面临竞争与挑战

香港创科正在经历高速发展,从2014年到2020年,香港本地初创企业数量由1100个左右增加至3300多个,增幅超过200%,以往香港创科产业发展环境偏保守的局面正在发生变化,但仍存在一些阻碍香港与深圳协同发展的因素,以前海片区为例:

一方面,深圳与香港缺少科技人才协同发展的产业内驱力。香港产业体系“偏科”严重,上世纪80年代香港开始将劳动密集型制造业搬迁至内地,逐步走入“经济服务化”阶段,制造业占GDP比重降至1%,即使是数字经济和生物医药等科技产业总体占比也不高,香港经济体系中缺失了吸收科技创新人才的高科技产业和先进制造业。

而前海的科技产业体系仍在构建培育中,既没有明显具有竞争优势的科技产业,也没有明确聚焦的科技产业目标。基于现有产业体系,前海与香港的市场力量缺少撬动科技人才合作发展的驱动力,扎实科技产业发展基础的“缺位”成为前海和香港协同发展受限的重要原因。

另一方面,香港国际影响力下降的背后折射出其“超级联系人”优势有所削弱的隐忧。靠近香港、联通香港本是前海吸引国际人才的一大优势,但香港作为全球最自由经济体的国际影响力有所下降、人口流失严重(从2019年底到2022年中,香港已减少了23万人),取而代之的是愈来愈多科技人才甚至是科技跨国企业选择落户新加坡,在国际金融中心排名及国际会议举办势头均被新加坡赶超等隐忧背后,香港之于前海协同发展的“超级联系人”优势不可避免地“打了折扣”。

此外,香港自身科技人才供需缺口在加大,可能会形成对前海科技人才的虹吸效应。根据香港劳工及福利局的人力资源推算,在2017年至2027年期间,香港整体人力需求平均每年增长0.3%。但创新及科技产业的人力需求预计年均增长达4.3%,属众多行业之冠。香港自身科技人才需求难以满足,科技人才溢出效应相对有限,根据创科香港基金会公开数据,本地各类科创人才缺口巨大状况愈发突出,以优秀工程师为例,香港需要优秀工程师约3.4万人/年,而本地仅能供应6124人/年,满足需求比例不到20%。而在香港加大科技人才引进力度的政策驱动下,反而有可能形成对前海科技人才的虹吸效应,两者合作过程中存在的“抢人”等竞争因素需加以关注。