编者按:在人们的印象中,工厂过去多以1-3层扁平式分布的平房或矮楼为主,而现在,一幢幢楼层数多达20余层、楼高近百米的工业楼房,正刷新人们对工厂的认知。

自去年深圳提出“工业上楼”以来,湾区重启“上楼”热潮。从深圳的“连续5年每年不少于2000万方”,到东莞的“5000万方”,再到中山的“3000+2000亩商住改工业” ,每个政策背后都体现了城市为解决产业空间难题的决心。

工业上楼到底应该如何做?应该学习哪些经验?究竟哪些产业和企业适合“上楼”?哪些工业可以上楼?又该如何落地?

南山所研究团队在长期参与深圳重点“工业上楼”项目——南山智造(红花岭基地)的策划咨询工作过程中,结合自身观察和多家企业实地调研,将从专业角度与大家一起探讨深圳“工业上楼”的实践与思考,此篇为专题四。

“工业上楼”的关注度持续走高,不仅因其在珠三角、长三角等经济发达区域兴起,更因其被看作是解决土地资源紧张、原有工业用地利用率低等问题的良药。(查看以往文章“工业上楼”成良方?细数深圳这些年的产业空间保卫战(系列二))

对深圳来说,“工业上楼”的重要性更是不言而喻。2021年7月,在国家发展改革委发布的《国家发展改革委关于推广借鉴深圳经济特区创新举措和经验做法的通知》中,总结梳理了深圳经济特区已复制推广的创新举措和经验做法。

其中提到:强化工业用地管理,严守 270 平方公里工业区块控制线,控制线范围内严控“工改居”“工改商”,加大“工改工”支持力度,推广“工业上楼”,严厉处置通过股权转让等方式变相炒卖工业用地,有效稳定工业用地总规模,为制造业和实体经济高质量发展创造空间。

结合此背景,深圳将按照每年建设不少于2000万平方米,连续实施5年的进度,向社会提供“工业上楼”的高品质低成本产业空间。2022年是深圳实施“工业上楼”计划的第一年,全市各区已规划申报有72个“工业上楼”项目加速推进。

所谓“工业上楼”,在产城融合过程中衍生而来,是一种将生产设备和生产过程迁移到高层厂房的新型产业空间载体。在政策指引上,“工业上楼”是指建筑高度超过24米,且能在高楼层中实现生产的高标准厂房。

然而,由于土地配置和产业导入等条件,“工业上楼”在产业选择上存在一定限制,并不是所有企业都适合上楼。

以《深圳市光明区“工业上楼”建筑设计指南》为例,其中对判断产业是否适宜上楼生产引入了五要素筛选模型。五个要素分别为:环保与安全、设备载重、减振隔振、垂直交通、工艺需求。

环保与安全作为工业上楼产业筛选的第一层级,主要从生产安全及生产对环境影响方面进行判断,包括危险化学品、生产火灾危险、环境影响等因素。

但值得注意的是,几乎所有制造业都存在废水、废气等污染物排放。南山所认为,作为产业园区来讲,应合理判断分析污染等级,并设置相关处理设施来控制污染,而不是一味挑选产业定位或限制企业入驻。但在目前工业上楼申报过程中,由于缺乏相关引导,园区对排污排废依旧“谈虎色变”。

在设备载重方面,主要从厂房楼板承重要求方面进行判断。一方面是因为追求建筑成本性价比,一方面是建筑结构受限,因此涉及核心生产设备载重≥1 吨/平方米的产业,不太适合上到高楼层。

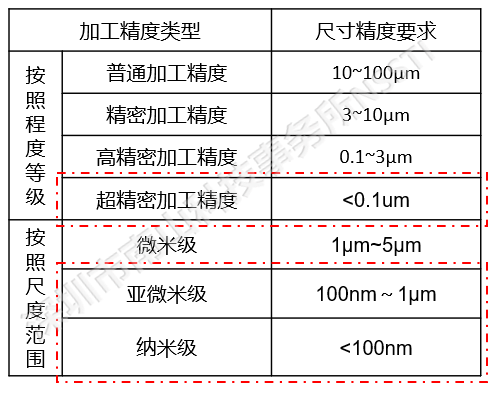

在减振隔振方面,主要从设备要求和生产精度方面进行判断。设备微振动控制值属于精密型的,如对生产工艺有独立基础要求的,此类产业不适合上楼;从生产加工精度要求来看,大多数工业设备都有隔振要求,判断是否能上楼主要看容许振动值精密程度,越精密越难上楼,其中精度要求达到亚微米级或纳米级的产业不适合上楼。

此外,垂直交通主要从物流和人群的垂直交通方面进行判断。工艺需求则主要从工艺对空间尺度的要求进行判断,主要看对空间层高的要求及生产类型是否属于流程式生产。

值得关注的是,还有一些特殊情况也限制着产业上楼。例如,南山所在调研交流中发现,生物医药产业在申请药品生产许可证过程中,审批传统上是不允许出现多个药厂共用一栋建筑的设计方式,这与“工业上楼”聚集多个企业的设计初衷相背离,仍待解决。

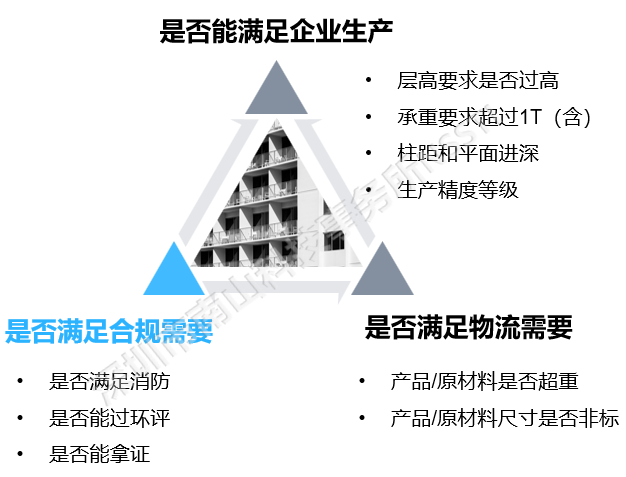

对此,南山所研究团队在政策指引基础上,对“工业上楼”中的产业筛选进行了分析,总结了以下三个维度用于判断产业是否适合上楼,分别为企业生产需求、物流需要以及合规需要。

南山所在走访调研中发现,在深圳“20+8”产业集群中,除前述生物医药产业因合规性等问题难以“上楼”外,包括半导体与集成电路、超高清视频显示、新能源、精密仪器、新材料等在内的不少产业及生产环节还存在“上楼”困难,工业上楼之路仍然“道阻且长”。

以半导体与集成电路产业为例,其核心生产区层高要求和对楼板承重要求均较高,尤其是光刻环节涉及的主要设备——光刻机,对精度的要求十分细致,因此目前难以“上楼”。不仅如此,超高清视频显示、精密仪器等产业环节也有类似情况。

“工业上楼”模式从概念到经验,确实为深圳提供了一个可以既可以集约利用土地资源,又可以满足“20+8”战略性新兴产业集群发展的解决方案。但回到落地,这些现实问题更应引发重视。

南山所认为,任何一种新事物的成长状态都要经过艰难曲折的过程,实践是检验真理的唯一标准。整体而言,工业是实体经济的主体,为缓解工业发展转型升级加速和土地资源紧张等多重压力,“工业上楼”已然成为一种工业新趋势。粤港澳大湾区产业发展处在重要的转型期,可以预见未来较长一段时间工业上楼仍旧是湾区产业空间供给的主角。结合规划实践中积累的经验,未来工业厂房将呈现智能、高效、集约、绿色等趋势,并结合其主导产业和所在片区特质的不同形成自己独有的特色。